本文来自微信公众号:城市进化论(ID:urban_evolution),作者:杨弃非,头图来自:视觉中国

不久前,中国“最长地铁”正式开通,让有关跨市“地铁”的话题再度掀起新高潮。

这条东西向全长258公里,横跨广州、佛山、东莞、肇庆、惠州5座城市的“湾区1号地铁”,让珠三角创下跨市“地铁”的新纪录,其背后的建设方珠三角城际轨道公司和运营方广东城际运营公司也走上台前。

几乎同时,长三角“超级环线高铁”的消息传出,有人好奇,长三角会有自己的“湾区1号地铁”吗?

在6月6日召开的第六届长三角一体化发展高层论坛上,“组建长三角轨道交通运营公司”成为当天签约项目之一。根据媒体报道,该公司将推动长三角地区跨省城际、市域铁路运营一体化。

早在3年前,我们就曾关注长三角跨市“地铁”的发展,当时,从上海向南京、宁波发出的两条放射线路已然隐现,但关于跨省“地铁”一体化运营的根本问题尚未得到解决。伴随运营公司的组建,一条更长的“地铁”线路在长三角破土而出有了新的可能性。

从这个意义上说,长三角是否要重走珠三角路径?

一、“有缝”连接

在修建跨市“地铁”上,长三角和珠三角一直是两名佼佼者。

所谓跨市“地铁”,实际是按照地铁模式运营的市域(郊)铁路或城际铁路。与传统铁路最显著的区别在于,这些“地铁”通常以地铁站连接、按地铁时刻表更密集的开行,与地铁的乘坐体验几乎别无二致。业内一种观点是,城市轨交、市域铁路和城际铁路一体化规划建设和运营是未来发展方向,是轨道客运交通的高级发展形式。

回顾历史,全国最早的跨市“地铁”是珠三角的广佛高铁,而连接苏州昆山的上海轨道交通11号线则是首条跨省“地铁”,二者共同标定了跨市“地铁”的起点;而从现有规划上看,在全国城际铁路和市域(郊)铁路的整体布局中,京津冀、长三角、粤港澳大湾区也是三大重点区域,到2025年新开工建设的线路总计约1万公里。

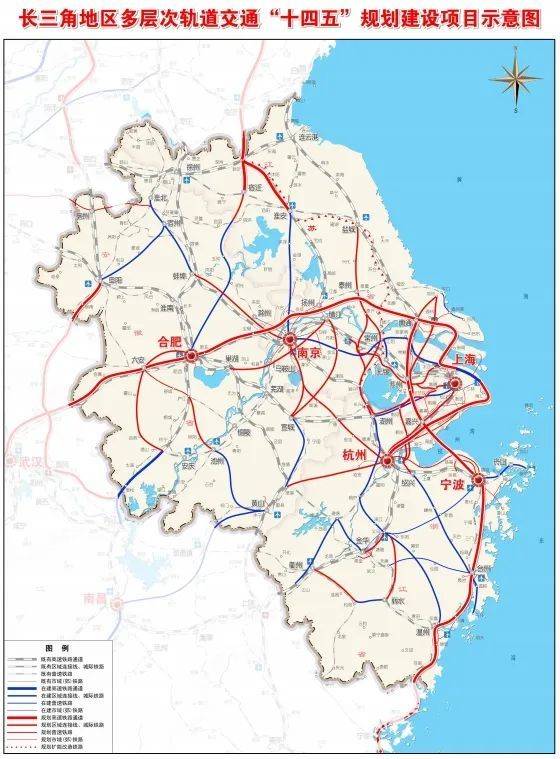

长三角的动作也十分迅速。在2021年发布的《长三角多层次轨道交通规划》中,到2025年,市域(郊)铁路营业里程约1000公里,新建市域铁路共有30条,仅上海一市就占9条。

图片来源:《长三角多层次轨道交通规划》

但到现在,长三角市域铁路发展仍存在难点。

一个问题在于开行频次。在“最长地铁”开行的同时,杭州媒体报道提及在杭州、绍兴和宁波三市之间地铁化运营的城际铁路,并将其称为三市的“长地铁”。然而,其同样指出,该路线班次不多,杭州往返宁波每天各两班,加上往返绍兴的班次,“还是比粤港澳大湾区‘长地铁’班次少很多”,难以匹配“地铁”之名。

对此,宁波市城际铁路发展有限公司相关负责人回应称,将进一步“研究优化城际列车售、检票模式”,同时,“统一标识、加密班次、新增车站、优化票务系统,以充分发挥运能、扩大运能的方式满足旅客出行需求”。

另一个更受关注的问题是,跨省“地铁”的一体化运营迟迟未能解决,作为苏、浙两侧地铁连接点的上海,正是一个关键“卡点”。

去年,随着苏州地铁11号线正式投入运营,并与延长至昆山花桥的上海交通11号线相连,首次真正意义上实现了上海与周边城市地铁的互联互通。但联通方案并不算“完美”——乘客需要在两条线路接驳的花桥站内进行中转换乘,如北京交通大学中国城镇化研究中心教授赵坚总结,此为“有缝连接”。

根据现有运营方式,这条“缝”充当了一条“分隔线”,令沪苏双方分别负责自身一侧轨交的建设、运营、补贴、安全等问题。如赵坚分析,更深层原因在于,在跨省的两市之间,轨道交通规划和城市规划存在差异、建设和维修资金分担机制不明确、运营过程各类问题也难以协同处理,都令“缝隙”不易弥合。

二、高铁模式

面对跨市“地铁”的种种难题,长三角在提升交通连通性上,是否存在更有优势的选项?答案是肯定的。

相较而言,如果说珠三角在跨市“地铁”上起步早、发展快,且善于以体制机制创新破题,那么,在高铁领域,长三角则有更强竞争力。

数年前,在广东直陈“高铁落伍”,业内认为“珠三角高铁网不如长三角,粤东粤西加起来还不如中西部省份”之时,长三角已是高铁发展的标杆。而到2022年,长三角高铁运营里程达6668公里,较2017年底翻一番,铁路面积密度从2017年底的294公里/万平方公里提高到2022年底的392公里/万平方公里,两项指标均居全国主要城市群之首。

上海“超级环线高铁”走向示意图图片来源:中国铁路上海局集团有限公融媒体中心

也是在不久前,一个更具想象空间的“超级环线高铁”在长三角诞生——从上海出发,经苏州、常州、南京、合肥、黄山、杭州和嘉兴等地,最终又回到上海,单向行驶里程超过1200公里,将沪苏浙皖三省一市连成一个“圈”。

有观点认为,“超级环线高铁”开通的意义突出体现在其最后一块“拼图”,即4月开通运营的池黄高铁,其将发展相对滞后的皖南地区进一步纳入长三角一体化发展的范畴当中。反过来,作为环线起终点的上海也将进一步扩大影响力,更大范围内“整合”长三角人口、资源,提升一体化程度。

事实上,在全国高铁发展的前半场,凭借先人一步的建设发展速度,特别是推动高铁列车班次呈现公交化、高密度运营态势,长三角已然形成半小时通勤圈、1小时生活圈和3小时高铁圈,高铁发展的长三角模式也成为外界效仿的对象。

但仅仅依靠“高铁模式”,似乎已经难以满足长三角一体化的新一轮要求。

中铁上海设计院集团有限公司副总工程师杨彦生此前在接受媒体采访时曾提到,目前,骨干高铁网在长三角地区基本成形,在这个背景下,建设轨道上的长三角,重点应转为逐步完善城际(市域)的铁路网建设,实现多层次网络融合发展。

比如,比起过去高铁有关“点对点”的布局,让乘客体验“门对门”的交通服务显得更加重要。同济大学交通运输工程学院副教授李林波等人此前发布的一篇调研显示,在长三角中心城市间,通过高铁实现城际出行平均时间为1.24小时,但加上两端“最后一公里”出行,该平均时间变成2.36小时,拉长近一倍。

三、城市格局

对于上海来说,这一点格外突出。

近日,长三角14座城市规划系统负责人齐聚上海,对即将浮出水面的上海大都市圈国土空间总体规划展开“头脑风暴”。14城一同编制规划,也引发外界猜测:

在2年前,上海大都市圈首次以规划形式出现时,空间格局还限于“1+8”总共9市,此后“扩容”消息不断传出,先是杭州、绍兴、泰州、宣城,如今又多了个盐城。

从某种意义上说,长三角正在进行新一轮格局重构,核心正是上海。一种观点认为,上海不仅要进一步发挥辐射带动作用,还要与城市之间形成双向互动、分工协作,真正坐实“中心”位置。

这也需要上海更加主动作为,积极谋划。一种观点如河海大学区域和城市高质量发展智库首席专家刘奇洪曾所说,上海要真正跳出“画地为牢”的行政区,以整个上海大都市圈为范围,调整布局,由单中心都市圈向多中心都市圈转变,把一些重点基础设施、科教机构和重点产业布局在苏浙周边城市。

要实现这些目标,“通道”型交通不足以提供支撑。

放眼全球,同样以“大都市圈”为框架发展的东京、纽约、伦敦、巴黎等城市,一般都拥有约2000公里以上的市域(郊)铁路服务通勤圈。以东京为例,错综复杂的地铁线网将“都心”和“副都心”加以串联,共同构成了都市圈的发展全貌。

而基于密集成网的地铁线路、依托具有节点性质的地铁站点,东京还发展出了一种独具特色的TOD模式。一个被大多数人所了解的例子是,东京通过实施交通枢纽综合开发策略、推动高强度站城一体化开发,促进多模式换乘、高容积率开发和多功能混合,形成了新宿、涩谷、池袋、品川等新兴枢纽活力商业区。

事实上,全球城市的一个共性经验是,TOD的开发模式能有效带动城市乃至整个都市范围的区域规划和产业规划。而根据现有信息,广东“最长地铁”所包含的四条城际铁路,均按照TOD模式开发。

此外,地铁还有更多与高铁不同的溢出效应。一个例子是,此前有人发现,在高铁引人进入大都市中心的同时,地铁则能带更多人去郊区。其原因是,地铁、市域铁路等具有快捷、准时等特点,轨道交通的发展,大大缩短了郊区与中心区的时空距离。

当然,跨市“地铁”的修建也不乏争议,一个核心问题在于其盈利能力。如同当前人们对于“湾区1号地铁”经济账的讨论,对于长三角而言,如果能够实现运营一体化,这也将成为进一步的挑战。

京公网安备 11010802036102号北京金支点技术服务有限公司保留所有权利 | Copyright © 2005-2026 Beijing Golden Point Outsourcing Service Co., Ltd. All Rights Reserved.

京公网安备 11010802036102号北京金支点技术服务有限公司保留所有权利 | Copyright © 2005-2026 Beijing Golden Point Outsourcing Service Co., Ltd. All Rights Reserved.